起源…

最近在一個合作案中,我提出一個對用戶介面行為的疑問,當下沒意識到對方QA的反應有什麼特別,忙完後,那晚習慣性地復盤,發現自己漏掉的關鍵,算是一個軟體品質當中比較特別的情況,也就拿出來跟大家分享。

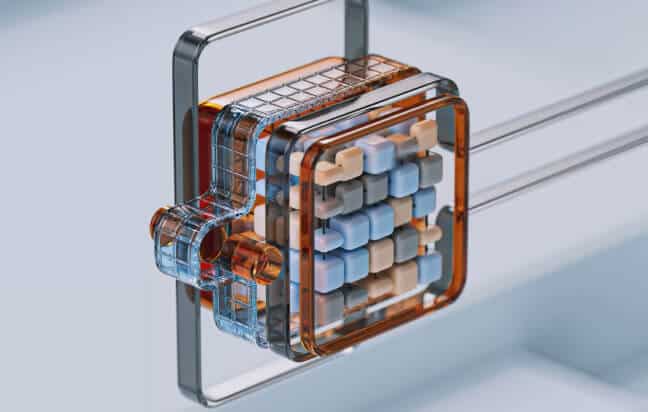

那是一個提供給平台客戶自己訂製商城畫面的強大後台,在某個元件的color picker功能裡,色號、透明度、寬度都是由input來輸入,其他元件的color picker基本上也是一樣,不過很特別的是,色號與寬度都是onChange就會讓畫面上的目標直接生效,做到所見即所得,只有透明度是在lost focus才生效,這幾乎也是其他所有元件設定中,唯一一個lost focus才生效的設定。

因為是測試自動化的合作,如果驗證效果前最後一個動作是透明度,也得剛好是透明度,才會發現這件事,這倒不能說是一個bug或defect,頂多就是個行為不一致,所以我想當我提出差異,並想確認是否為規格時,合作方QA其實沒有特別在意。

這個表面上的小問題,實際上揭示了軟體品質管理中一個隱藏比較深的議題。

從表面現象看品質問題

功能一致性與品質標準

當我們討論軟體品質時,通常會關注功能是否符合規格、系統是否穩定、性能是否達標等方面。然而,功能相似元素的行為差異往往成為品質問題的重要信號,卻容易被忽視。

在上述案例中,即使兩種不同的觸發機制都符合各自的規格要求,但這種不一致性本身就應該被視為一個品質問題。這提醒我們,「符合規格」並不等同於高品質。真正的高品質軟體應該具備內在的一致性,為用戶提供可預測和連貫的體驗。

品質風險指標

界面行為的不一致性往往是潛在原始碼問題的預警信號。通常,UI行為不一致的系統通常在其他方面也存在較高的錯誤率。原因很簡單:不一致性通常反映了開發過程中的分散決策或溝通不足,這些因素同樣會導致其他品質問題。

對專業用戶而言,操作行為的不一致會直接影響工作效率和操作準確性;而對所有用戶,不一致的界面會增加認知負擔,降低操作流暢度。因此,界面行為一致性應該成為品質測量的重要維度之一。

深層品質隱患

原始碼層面的風險

表面的不一致性通常反映了更深層次的問題。在我們的案例中,兩個相似輸入框的不同行為表明,它們可能由不同的原始碼邏輯控制,或者至少是通過不同的事件處理機制實現。這種分散處理邏輯的方式會帶來多方面的風險:

- 錯誤概率增加:相似功能的多種實現方式意味著每種實現都可能包含自己的錯誤。

- 測試難度提升:當相同的功能有多種行為模式時,測試覆蓋變得更加複雜。

- 重複原始碼風險:不同的實現途徑可能導致原始碼重複,一處修改而另一處遺漏的風險增加。

維護性與品質持續保障

不一致的實現方式直接影響軟體的維護性,進而影響長期品質:

- 維護成本增加:修改一個功能時可能需要追踪多處實現,增加錯漏的可能。

- 連鎖反應風險:功能變更時,不一致的實現容易導致意外的連鎖反應。

- 品質退化加速:隨著時間推移和功能迭代,不一致性問題往往會逐漸擴大,導致品質加速退化。

我們的案例中,如果將來需要修改這些輸入框的行為,開發人員很可能會遺漏其中一個,因為他們可能不知道相同功能存在兩種不同的實現方式。

品質保障策略

系統性質量控制

針對界面行為一致性問題,我們需要建立系統性的質量控制措施:

- 將行為一致性納入質量驗收標準:在功能規格之外,明確要求相似元素應具有一致的行為。

- 原始碼審查中增加一致性檢查點:在原始碼審查過程中,特別關注類似功能的實現方式是否一致。

- 建立行為一致性的自動化測試:開發測試腳本來檢測界面元素的行為模式是否符合預期的一致性。

架構層面的品質保障

要從根本上解決一致性問題,需要從架構設計入手:

- 組件的標準化與重用:為常見UI元素創建標準組件,統一其行為模式。

- 統一的事件處理機制:建立集中式的事件處理框架,確保相似事件的處理方式保持一致。

- 品質與架構的整合思考:在架構設計階段就考慮行為一致性問題,而不是將其視為純粹的UI問題。

品質流程優化

從流程層面,我們可以採取以下措施:

- 提高QA團隊對一致性問題的敏感度:培訓QA人員識別和報告不一致性問題,就像我們案例中的QA一樣。

- 在開發與測試協作中建立一致性檢查點:在早期開發階段就開始討論行為一致性問題。

- 案例積累與標準完善:建立不一致性問題庫,持續完善相關品質標準。

最後…

用戶界面的行為一致性看似是表面現象,實則是軟體內部品質的外部表現。我們的案例雖小,卻揭示了潛在的系統性品質問題。通過關注這些日常的小案例,我們能夠發現並解決更深層次的品質隱患。

建立以一致性為核心的品質管理體系,不僅能提升用戶體驗,更能從根本上提高軟體的可維護性和穩定性。在軟體開發的各個環節,我們都應該把一致性視為品質的重要指標,而不僅僅是設計的考量因素。

當我們的QA問起”為什麼相同類型的輸入框有不同的行為”時,可能不是在雞蛋裡挑骨頭,在回顧規格的同時,我們還是得想想,這樣的差異是不是源自於某些未被定義的細節,進而引發其他問題,並以此為契機,重新審視和完善我們的品質保障體系。